隠れ家古民家カフェ「とりこのきもち」と 日本一の箸の産地で「マイ箸研ぎ出し」体験

更新日:2025/11/10

カテゴリ

季節

季節の変わり目、急に寒くなったり、かと思えば日中は汗ばむ陽気だったり。なんだか体がついていかないな、と感じることはありませんか?

そんな「ちょっとお疲れ気味かも?」と感じる心と体に、じんわりと優しく染みわたるような、素敵な場所をここ小浜市で見つけました。

今回は、体にやさしいご飯がいただける古民家カフェと、小浜の伝統に触れて「自分だけのマイ箸」が作れる体験スポットの2ヶ所をレポートしていきます。

心と体が喜ぶ古民家の隠れ家「とりこのきもち」

最初にお邪魔したのは、小浜市阿納尻にある「とりこのきもち」さん。地図を頼りに訪ねてみると、静かな集落の中に、どこか懐かしさを感じる古民家が迎えてくれました。

中に入ると、やわらかな自然光が部屋いっぱいに広がっていて、空気がとても澄んでいるように感じます。

また、観葉植物のグリーンが店内のいろいろな場所に置いてあり、癒しを与えてくれました◎

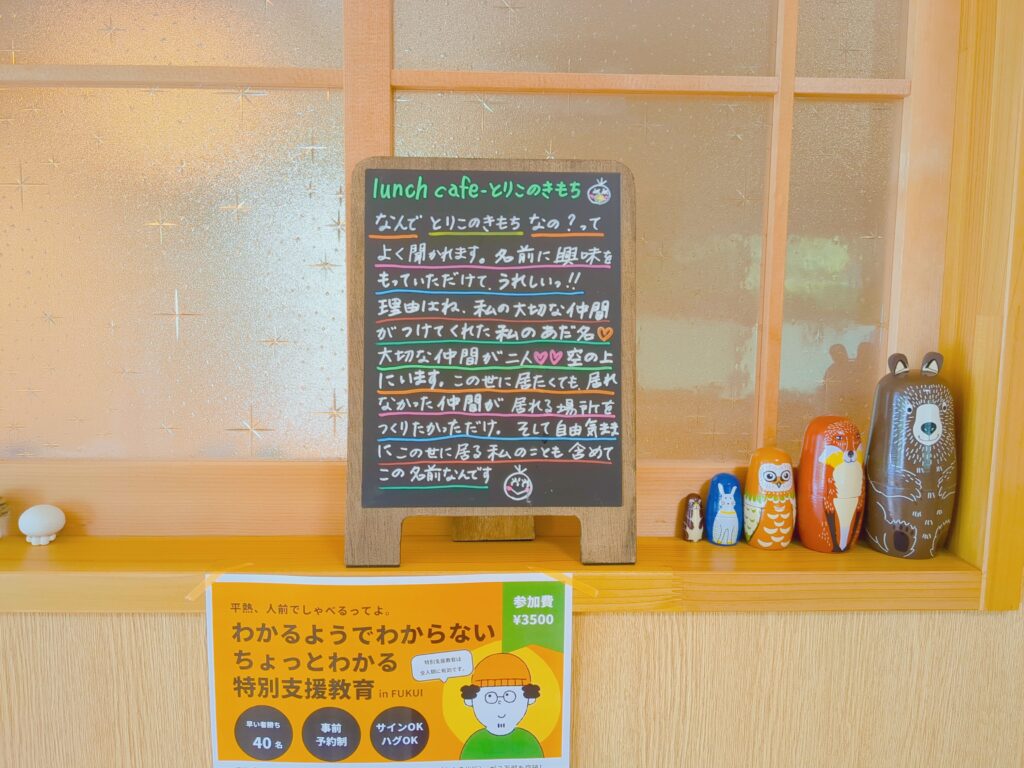

オーナーさんの「想い」が詰まった空間

この素敵な空間を整えているのは、オーナーの野村さん。

実は野村さん、「野菜スペシャリスト」「薬膳コーディネーター」「発酵食品ソムリエ」など、食に関する多くの資格をお持ちの、まさに「食の専門家」なんです。

そして、ふと店内を見渡すと、壁や棚にとても温かみのある絵や小物が飾られています。

これらはなんと、野村さんのお姉さんの作品なのだとか。優しいタッチの作品たちが、お店の雰囲気に溶け込んで、さらに居心地の良い空間を作り出しています。

一部はレジ横で販売もされていて、お気に入りを連れて帰ることもできますよ。

店内のトリを探すのも楽しい

お店の名前「とりこのきもち」は、オーナー野村さんの昔からのあだ名「とりこ」から取っているのだそう。

店内を見渡すと、棚の上、窓辺、カウンターの片隅など、いろいろな場所に「トリ」さんたちが、そっと隠れているんです。

隠れているトリさんたちを見つけながらお料理を待っているのも楽しいなと感じました。

プレートに込められた「食べる薬膳」

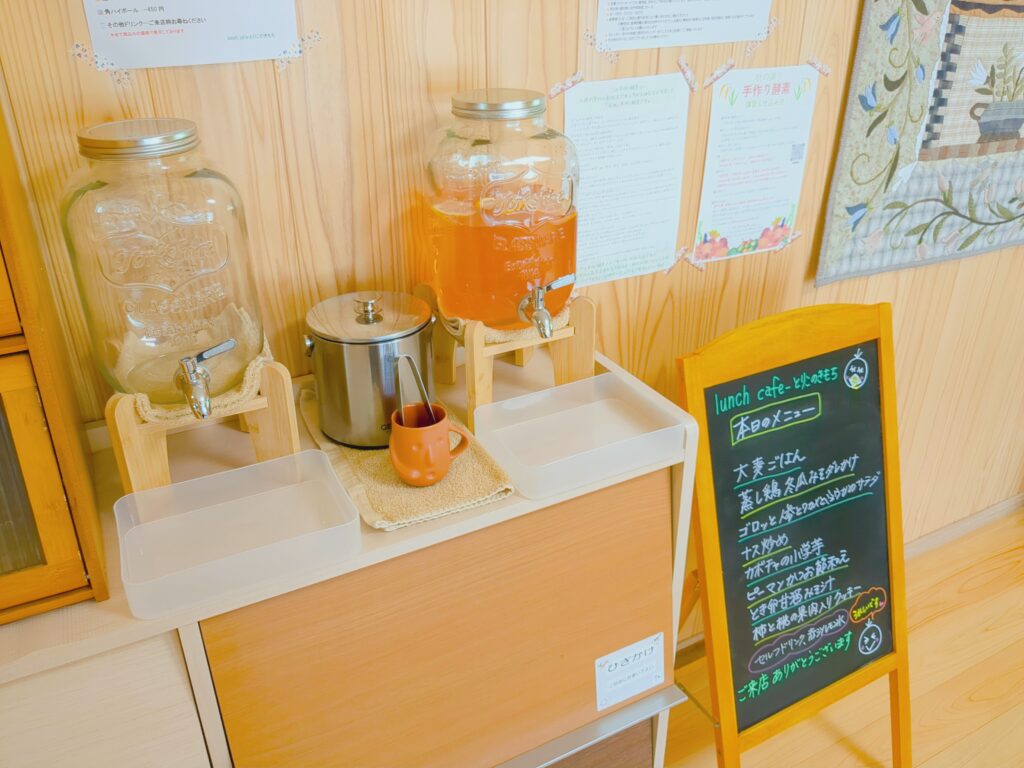

私が訪れた日は、「プレートメニューの日」でした。

とりこのきもちでは、日によって「薬膳パスタの日」や「ビュッフェ形式の日」など、メニューが変わります。お店のInstagramにメニューカレンダーが掲載されているので、確認してから訪れるのがおすすめです!

プレートには、小皿に美しく盛られた、色とりどりのおかずがずらり。目で見て楽しいだけでなく、ひとつひとつ優しい味がして、野菜の旨味が引き立っているプレートに仕上がっています。

実は、このお料理、ただ「美味しい」だけではないのです。

食材と食材の組み合わせによってさまざまな効果が期待できるそうで、出していただいたお料理ひとつひとつにも意味があるのだとか。

いつも何も考えずに料理したり食べたりしているので、「この組み合わせには、こんな意味があるんだなぁ」と思いながら食べると、なんだか自分の体が「ありがとう~!」と、喜んでいる気がしました◎

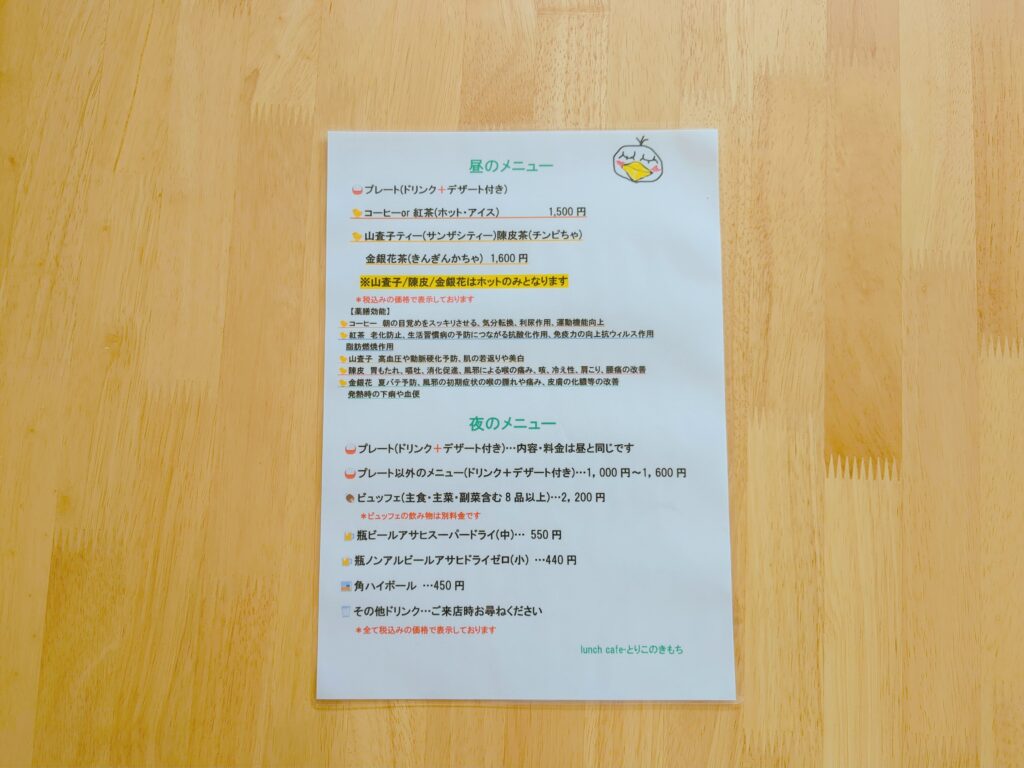

食後もほっこり!体に優しいティータイム

なんとプレートランチには、お食事だけでなくデザート+お茶まで付いてきます。

お茶は、コーヒーや紅茶だけでなく、少し変わったお茶の種類も用意されています。今回は「陳皮(ちんぴ)茶」と「山査子(さんざし)ティー」を注文することに。

私は、最近ちょっと食べ過ぎていたので「陳皮茶」をチョイス。飲んでみるとコショウのようなスパイシーな味、香りがして、体の中からポカポカするような気がしました。

もうひとつの「山査子ティー」は、山査子の実が入っていました。こちらは陳皮茶とは違い、酸味のある味。他の味に例えるのが難しいのですが、ローズヒップティーのような味に近いので、美容に効き目がありそうだなと感じました。

山査子の実は、煮込んだリンゴのような食感なのですが、味は梅干しに近い酸味があり、なんだか面白いお茶でした◎

お茶と一緒に出てきたのは、手作りのソフトクッキーです。

クッキーの中には桃と柿が入っていて、とっても優しい甘さ。ホロホロと口の中でくずれる食感がたまりません。

体が喜ぶお茶を飲みながら、美味しいデザートに癒される。最後までとても素敵な時間を過ごさせていただきました。

さまざまな人に配慮した店舗設計

「とりこのきもち」は、訪れる人たちのことを考えた店舗設計になっています。

駐車場は広くて停めやすいですし、お子さん用のイスも用意されていました。

そして、一番びっくりしたのは、店内がバリアフリーになっていること。古民家は段差が多いイメージですが、入り口にはスロープがあり、店内もバリアフリーなんです。

車いすの方でも来店できるような店内にしている、とのことで、周りの人に配慮できるオーナー野村さんの優しい気持ちが、お店の隅々まであふれているなと感じました。

薬膳料理やオーナーのやさしさに触れたい方は、ぜひ「とりこのきもち」を訪れてみてはいかがでしょうか?

とりこのきもちの詳細

◇住所:〒917-0106 福井県小浜市阿納尻39-8

◇営業時間:昼11時~15時/夜18時~21時(要予約)

◇定休日:不定休

◇駐車場:あり

◇TEL:090-2125-9879

◇SNS:Instagram

世界に一つだけ!マイ箸を作りに「箸のふるさと館WAKASA」へ

さて、「とりこのきもち」で心もお腹も満たされた私。次に向かったのは、車で15分ほどの場所にある「箸のふるさと館WAKASA」です!

皆さん、知っていますか?

ここ小浜市は、なんと日本の塗り箸の生産量、80%以上を占める「日本一の箸の産地」なんです。

そんな小浜の「箸」の魅力が詰まっているのが、この「箸のふるさと館WAKASA」。入館料は、なんと無料です◎

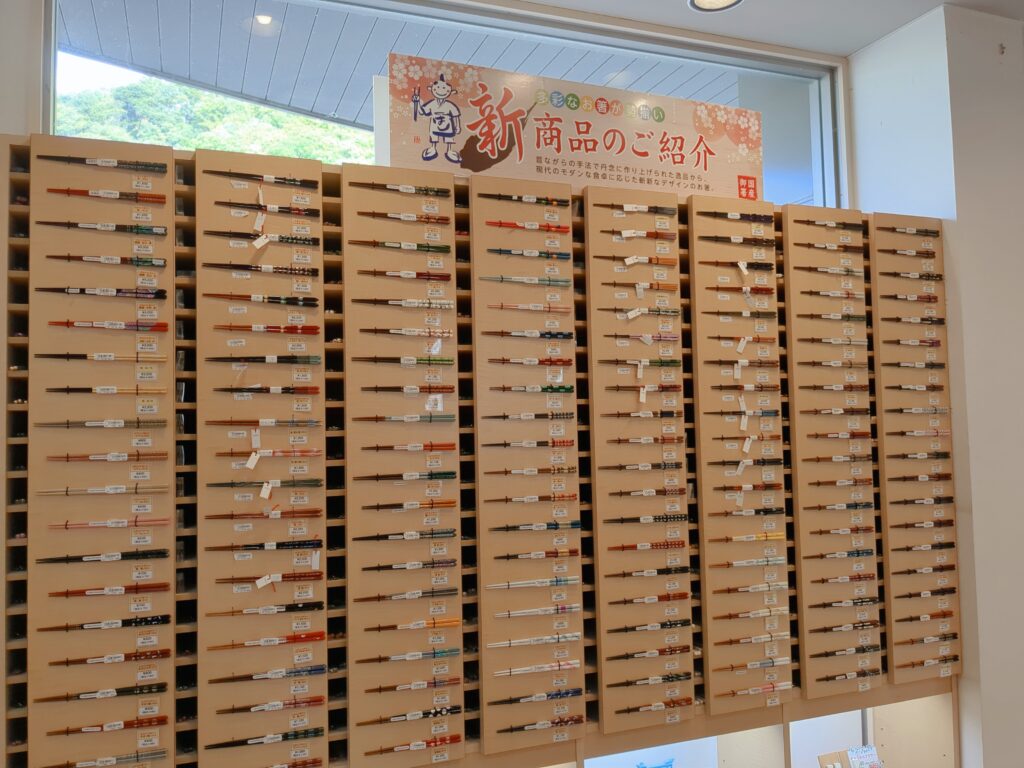

圧巻!3000種類の箸

館内に入ると、まず目に入るのは壁一面にずらーっと並んだお箸たち。その数、なんと約3000種類もあるのだとか。

伝統的で高級感のある「若狭塗(わかさぬり)」のお箸から、普段使いにぴったりのカラフルで可愛いお箸、子ども用の小さなお箸まで。「こんなにお箸の種類があるんだ…」と、ただただ圧倒されます。

低価格帯から、贈答にぴったりなお値段のものも用意されていて、自分用はもちろん、家族や友人へのお土産、お祝い事へのプレゼントなどにもぴったりだなと感じました。

全長8.4m!ギネスの箸が展示されている

「箸のふるさと館WAKASA」には、ギネスに認定されている巨大箸が展示してあります。

その大きさは、全長なんと「8.4m」。店舗の方いわく、作るのよりも運び入れるのが大変だったそう(笑)

訪れた際は、ぜひ世界最大の箸をご覧になってみてください。

「研ぎ出し体験」でマイ箸作り

ここ「箸のふるさと館WAKASA」では、天然パールを使ったお箸の研ぎ出し体験ができます。

研磨する機械がずらりと並んでいて、その場にいるだけで自分が職人になった気分です。

漆(うるし)で何層にも何層にも塗り重ねて、最後にそれを「研ぎ出す」ことで、美しい模様が浮かび上がってくるのだとか。百聞は一見に如かずということで、さっそく体験してみました。

汚れないようにエプロンを着て(無料で貸していただけます)、研磨機の前に立ちます。そのあと、お箸を1本ずつ研ぎ出していきます。

研ぎ出し方は、スタッフの方が丁寧にやり方を教えてくださるので、安心して体験することができました◎

どんどん研ぎ出していくと、漆の下に隠れていた模様が浮かび上がってきます。

あまり削りすぎると、中の木が見えてしまうとのことで、失敗しないように集中。真剣になりすぎて、終始無言で削っていました。

削り方や、お箸そのものによっても柄の出方が違うため、1本1本が唯一無二。世界に一つだけのマイ箸が完成し、一生の宝物になりました◎

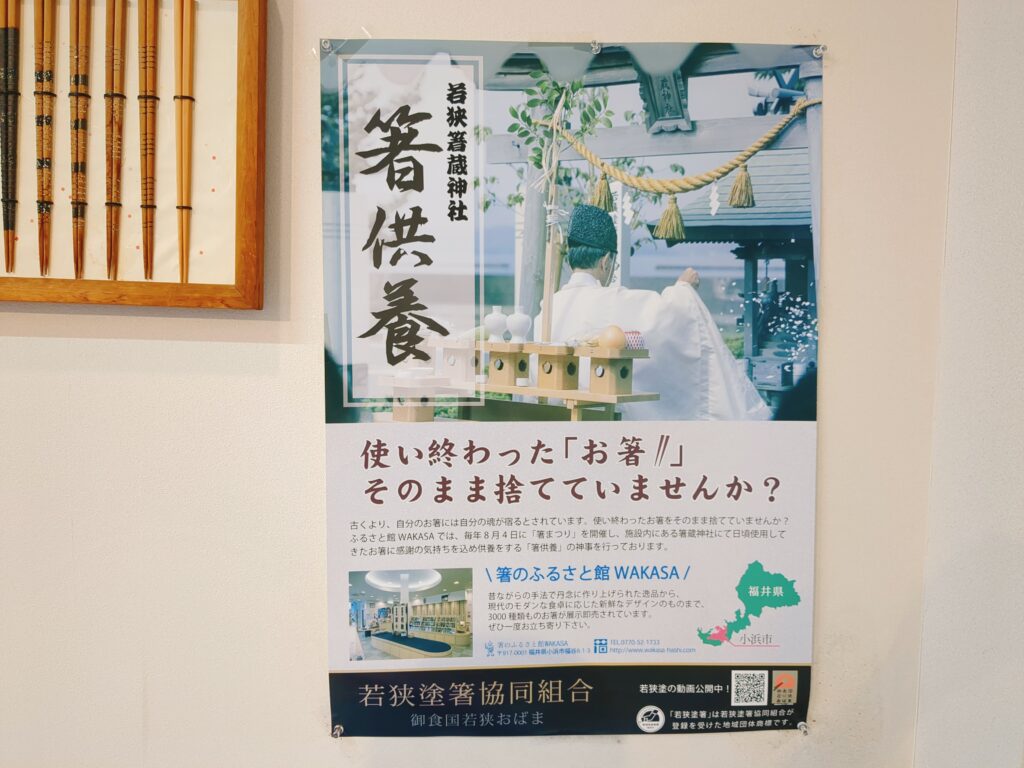

大切に使った箸へ感謝する「箸供養」

「箸のふるさと館WAKASA」の駐車場内には、「箸蔵神社」という場所があるんです。

ここには箸供養のためのボックスが用意されていて、365日24時間いつでも、不要になったお箸を受け入れてくれます。

毎日の食卓に欠かせない、大切なお箸。長く使っていると、それだけ愛着も湧いてきますよね。

「箸蔵神社」は、役目を終えたお箸をただ捨てるのではなく、これまで食卓を支えてくれたお箸に「ありがとう」を伝えられる素敵な場所です。ご自宅に眠っているお箸があれば、訪れた際にぜひ供養してみてはいかがでしょうか?

箸のふるさと館WAKASAの詳細

◇住所:〒917-0001 福井県小浜市福谷8-1-3

◇営業時間:平日 9:00~17:00/日曜・祝日 9:00~17:00

◇定休日:年末・年始・木曜日

◇入館料:無料(箸とぎ体験は 1,100円/税込)

◇駐車場:駐車場完備・大型バス可

◇TEL:0770-52-1733

◇SNS:Instagram